读书札记:C.S.路易斯《卿卿如晤》

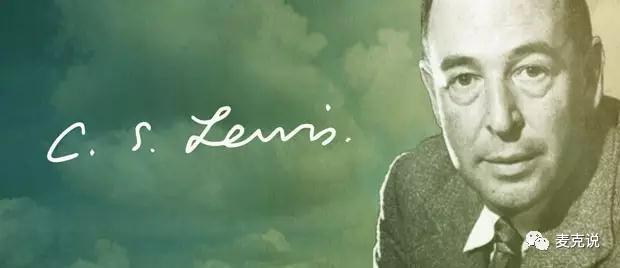

C.S.路易斯

C.S.路易斯(1898-1963),是20世纪英国一位具有多方面天才的作家。他26岁即登牛津大学教席,被当代人誉为“最伟大的牛津人”。1954年他被剑桥大学聘为中世纪及文艺复兴时期英语文学教授,这个头衔保持到他退休。

他在一生中,完成了三类很不相同的事业。他被称为“三个C.S.路易斯”:一是杰出的牛津剑桥大学文学史家和批评家,代表作包括《牛津英国文学史·16世纪卷》。二是深受欢迎的科学幻想作家和儿童文学作家,代表作包括“《太空》三部曲”和“《纳尼亚传奇》七部曲”。三是通俗的基督教神学家和演说家,代表作包括《天路回归》、《地狱来信》、《返璞归真》、《四种爱》等等。他一生著书逾30部,有学术著作、小说、诗集、童话,他在全世界拥有庞大的支持者,时至今日,他的作品每年还在继续吸引着成千上万新的读者。

《卿卿如晤》

《卿卿如晤》是一篇悼亡手记,是路易斯痛失爱妻之际,在那些“撕心裂肺、肝肠寸断的午夜”里写下的文字。《卿卿如晤》是路易斯对生和死、信托的失丧与重建等人生母题的深刻思考,包括了他对那一段悲恸岁月进行的鞭辟入里、诚挚坦率的内省;同时,这又是一份细腻真实人心灵记录,展示了他在苦难面前怀疑生活意义的挣扎之旅,也再现了他如何重新归正信仰、心存坚忍奔跑天路的生命之迹。本书问世以来,即以灵性而细腻的语言、真挚而强烈的情感吸引了世界各地成千上万的读者,成为治疗人们的心灵伤痛的一剂“恩典良药”。有人说,这是迄今为止讨论悲痛问题最好的一部作品。

图:路易斯和乔伊

读书文摘

麦克说明:在阅读下面的文摘时,请不要单独将某一段话拿出来作为路易斯的观点(或者认为是麦克支持的观点),因为他在写作本书(实际上,他最初并没有打算为此写书,只是在练习册上记下自己的感受,后来觉得应该可以鼓励到一些与他有类似经历的人,于是便以N.W.Clerk的笔名出版,才得此书。)时,情感正在经历起伏,思想也因此有很大的波动,而这正是本书的特色,让人看到一个真实的、有血有肉的路易斯。

从未有人告诉我,这种悲恸会使人变得懒散。现在做什么事,哪怕仅需费吹灰之力,我都厌烦不已——倒是工作例外,因为工作只需头脑机械的照常运转即可——别说写封信,就连读封信我都厌烦。甚至刮胡子也烦,我的脸是光滑还是粗糙,有什么要紧呢?据说不快乐的男人需要找些事来分分神、散散心,好从自我封闭中解脱出来。然而,一个精疲力竭的男人,在寒冷的夜里,最需要加条毛毯暖身,可是,他宁可躺在那里瑟瑟发抖,也不愿意起身去找一条御寒。显而易见,这就是为何孤独的人最后会变的,肮脏邋遢,惹人生厌。(第15页)

为何,当我们一帆风顺时,祂俨然存在,指挥若定?可是,当我们四面楚歌时,祂反而杳然无踪,爱莫能助?(第15页)

我想,我现在的问题并非不再相信神,而是我开始相信神也有可恐惧之处,这才是真正的危机所在。我所害怕的结论并非“正因如此,所以神并不存在”,而是“不要再欺骗自己了,原来这才是神的庐山真面目”。(第16页)

我曾读过这样的句子:“由于牙疼,我彻夜难以入眠,一边惦着我的牙疼,一边还惦着我的失眠。”——这不就是人生的写照么?可以这么说,悲剧之外的阴影或投影也成了悲剧之内的一部分——悲剧。事实上,你不只受苦,还必须不断咀嚼你正在受苦这一回事。(第18页)

这一点非常重要——我们从未遇见癌症、战争、不幸(或快乐)本身;我们所遇见的只是临到眼前的每一时每一刻,只是这些时刻里各种各样的荣辱浮沉。最美好的时光里总会有许多缺憾叹息;最糟糕的岁月里也会有许多美好点滴。我们从未遭遇所谓的“事物本身”的重创,这样的称谓本身就是错的。事物本身不过是这些荣辱浮沉的总和;名称或概念倒在其次。(第20页)

她曾引用过一句话:“孤独进入孤独”,她说死亡的感觉就是这样。是啊,怎么可能是别的样子呢?把我们聚在一起的,正是时间、空间和肉身。正是因为有了这些线路,我们才得以沟通。剪断其中一端,或同时剪断两端,无论哪一种情况,沟通都会戛然而止,不是吗?(第22页)

任何事情,除非其真伪与你生死攸关,否则你无法知道自己对他是否真正相信。一条绳子如果只用来扎捆箱子,你当然可以轻而易举地说自己相信它够坚韧结实。但是,如果你身垂悬崖之下,得靠这条绳子来救命,那时,也是破天荒头一次,你才会察觉自己对他的信赖度,究竟有多大。对人的信赖也是一样。(第31页)

过去已经过去。这就是时间所意味的,时间自身正是死亡的另一个名称。而天堂自身则是一种境界,在那里,“以前的事都过去了”。(第32页)

但是,凭什么非要信祂?若从祂的眼光看,残忍是“良善”的,那么,说谎也可能是“良善”的。就算这些都是真的,又怎么样呢?如果神关于善的观念与我们如此大相径庭,那么祂称之为“天堂”的,也许我们应称之为“地狱”,反之亦然。最后,如果事物的真相到头来对我们是这样的毫无意义——或者,反过来说,如果我们真是这样十足的白痴——那么,竭力思考有关神或者其他事物有何意义?(第38页)

对于苦难,除了捱忍之外,人实在完全束手无措。这人还以为仍有办法(如果他能找到办法就好了)化解痛苦,其实,看牙医时,你是手紧拽着手术椅的扶手还是手平放在腿上,有何区别呢?无论如何,钻牙机还是继续钻下去。(第39页)

工作时,还有与人交谈时想她是不可能的。不过,那些不想她的时刻,恐怕是我状态最糟糕的时刻。尽管我记不清为何会如此,感觉上每样事都似乎出了差错,不那么对劲——这就好像有些梦境,并没有发生什么可恐的场景,甚至你会在饭桌上提起它也不会让旁人大惊小怪,但整个梦境的气氛,整个梦境的感受,梦里所有的一切都是那么的死气沉沉——我现在的状态也是如此。(第43页)

其实,当我论及宇宙施虐暴君等等,与其说是深思,不如说是泄愤。从中我尝到了在痛苦中的人,所能尝到的唯一乐趣——反击的乐趣。(第46页)

可怕的是,一位纯然良善的神竟让这种惨事发生,其可怕程度几乎不亚于一个宇宙施虐暴君,我们越相信神鞭伤是为医治,就越怀疑求神高抬贵手刀下留情能否行得通。一个残暴之徒可能被人收买——可能厌倦了他的作恶生涯——可能偶尔也会良心发现,就像酗酒之徒偶尔也会戒戒酒一样。但想想看,如果你遇见的是一个完全出于好意帮你的外科医生呢?他越宅心仁厚,越有责任感,开刀时就越难留情。如果他答应了你的哀求,如果他在手术结束前就住手,那么你先前的疼痛岂不是白受了?然而,是否应该相信这般残酷的磨难对我们真有必要?好吧,你自己选择。磨难总在发生,如果这些磨难没有必要,那么,要么神不存在,要么神非良善。如果真有一位良善之神,那么这些磨难是必须的。因为,若磨难没有必要,即使一个稍有恻隐之心的生灵也不可能让人经受磨难或允许磨难存在。(第48页)

有人说,“我不怕神,因为我知道祂是良善的。”他们何出此言?难道他们没看过牙医么?(第49页)

当你泪眼模糊时,什么也看不清;当你拼命想要得到渴求的东西,通常一无所得,即使得到了,也不会是最好的部分。“现在,让我们好好谈一谈!”的命令只会让大家更默然不语;“我今晚非得好好睡一觉不可”的刻意只会导致数小时未眠。……“求问心切的人”就是得不到。或许是不能得到。

这样看来,或许求问神也是如此。我逐渐意识到,那门不再是紧紧闭着,重重闩着的。不正是我自己的抓狂才导致门在我面前砰然关上吗?当你心灵深处只剩下了呼求之声时,神我无法搭救你,就像落水的人,狂抓一通,别人怎么帮他?可能正是你自己反反复复的嘶声喊叫,让你听不见你想听见的声音?(第50页)

赞美是一种爱的模式,且常常含着喜悦的成分。(第65页)

但是,我当然很清楚,神是不能被当做路径来利用的。寻求神的人若不把祂当做终点,而当作路径,不把祂当作目的,而当作手段,那么就根本不是在寻求祂。这就是那些市面流行的“彼岸幸福团圆图”问题之所在了。不是说它们将思维简单化、景象世俗化,而是它们把抵达真正的目标时才能连带获得的东西,当做目标的本身。(第73页)

人能够提出连神都无法回答的问题吗?我以为,这太容易了。所有荒谬的问题都是无法回答的。一英里有多少小时?黄颜色是方的或圆的?也许我们提出的一半的问题——一半伟大的神学和形而上学问题——莫不如此。(第74页)

麦克短评

从书中的字里行间都能感受到路易斯对其妻乔伊之情真意切,让人为之动容。他曾一度陷入情感的漩涡之中,开始质疑神的良善。而他的质疑也比一般人要更显深刻,似乎是直指要害,甚至连异教徒都难以匹及。但感恩的是,他最终还是被光照,因着一次偶然的、不经意间的经历,又得以重拾信心。从这整个过程中,我看到了他的重生,从一个有血有肉有情有抱怨的旧人,复活了一个有爱有信有望有赞美的新人。

除此之外,书中不乏深刻有洞见的观点,上面的摘录就显示一二。