理性分析:华为有可能开发出实用的操作系统和芯片吗?

我们常常听说“后发优势”这个词,可能很多人不知道,还有一个与之相对的词叫“后发劣势”,这个概念最初是由经济学家沃森提出(Curse To The Late Comer),并由华人经济学家杨小凯(两次提名诺贝尔经济学奖)引入。他们在使用这个词的时候主要是针对国家层面,然而在我看来,在很多工业领域中也存在类似的情形。

那么,具体在哪些领域中更容易表现出后发优势,又在哪些领域中更容易表现出后发劣势呢?

先说说后发优势。一般来说,在非基础性的派生领域中,后发优势会更容易表现出来。这些领域通常是应用层面的,处在相对表层的位置,因此更容易被复制和模仿。不但如此,由于后来者起步较晚,因此它们可以有效地避免先入者在发展中所遇到的各种坑洞和曲折,直接借用先入者的成功经验和先进成果来发展自己;而先入者却有可能会因着历史、传统等原因在转型上遇到困难,从而造就了后来者居上的局面。

举个例子,很多人发现国内城市的地铁比香港的地铁更先进、更方便。为什么会这样呢?这实际上就是后发优势的体现。香港地铁建设时间比较早,最早的一条线路始建于1910年,离现在已经有一百多年的历史了。想想看,即便它在建设的时候采取当时世界上最先进的技术,但要跟现在的技术比起来恐怕还是要差很多,这是由历史的局限性决定的。虽然可以随着技术的发展,对已建成的地铁进行一些修补,但终究还是很难跟那些基于全新技术、全新理念建设的地铁相比。正是因为这个原因,国内很多城市的地铁都要好于香港、欧美国家的地铁。

另一个能够很好地体现后发优势的例子就是移动支付。移动支付使用起来方便快捷,在国内已经非常普遍了,就连乞丐都会使用二维码收款了。可以肯定地说,在世界范围内,中国在移动支付上是走在最前面的。相比之下,很多欧美国家目前仍在大范围的使用信用卡,而且在短时间内也很难普及移动支付。为什么先发展的欧美国家在支付方式上竟然比不上后发展的中国呢?这也是后发优势的体现。移动支付与移动互联网有着密切的关系,如果没有移动互联网也就没有移动支付。对于欧美国家,在移动互联网流行起来之前,人们已经很普遍地使用在当时算是最先进的信用卡支付了;当移动互联网发展起来之后,他们要从信用卡过渡到移动支付就会面临很大的阻力,因为这实际上是在用一种新的支付方式替代一种已经被普遍接受的旧方式——这种新老更替并不容易。在中国,移动互联网的发展与信用卡的发展几乎是同期的,当移动支付开始出现的时候,人们对信用卡的概念还很模糊,完全没有形成对信用卡的依赖性;当发现移动支付很方便快捷的时候,他们自然也就不愿意花时间去了解信用卡了。所以,中国实际上是直接跳过了信用卡时代,而直接进入移动支付时代。

除了上面提到的两个例子,在很多其他的领域中也有表现出后发优势,像互联网、机械加工、能源开发等,但总归都是一些派生型的领域,而非基础型的。

对于那些基础型的领域,先入者会迅速占有市场及用户,定义行业标准规则、培养用户习惯及依赖;随着时间的推移,它们所提供的产品也会不断地完善,并逐渐建立起庞大的外围派生环境(也就是常说的“生态系统”)。相比之下,那些后来者要再进入这些领域就会显得困难很多,因为他们要做的已经不单单是挑战单一的产品了,而是要挑战整个生态系统——这是非常非常困难的事情。正是因为这个原因,在这些领域中,后来者毫无优势可言,表现出来就是后发劣势。

一个简单点的例子就是腾讯的QQ。腾讯最初在推出QQ的时候,中国的即时社交领域还是一片空白,所以它能够实现快速地占有用户。随着时间地推移,它的用户彼此之间建立起了复杂的关系网络,从而形成极强的用户粘性,这也使得其他公司很难再进入这个领域了。阿里就一直想要涉足该领域,经历了几次重大失败之后,基本上算是放弃了。尽管阿里很有钱、人才也很多,但终究是没能撼动腾讯的QQ,甚至连像样的威胁都没有形成。难道是因为阿里的技术不如腾讯吗?或者阿里的钱没有腾讯多吗?肯定不是!原因就是QQ这款产品是偏基础型的应用,后来者是处在相当劣势的位置上。

操作系统是另外一个严重受到后发劣势影响的领域。截止目前,世界上的主流操作系统掰着手指头都能数的过来:电脑端的主要是Windows、苹果和Linux,手机端的只有苹果和Android。尽管曾经有很多大公司都想开发自己的操作系统,但无一例外都失败了;甚至连微软,它只是想将自己的桌面Windows系统推广到手机端,却也遭遇了失败,最终不得不放弃手机市场。为什么会这样呢?

归根结底是因为操作系统属于基础型领域,是非常底层的平台级应用,所以一款新的操作系统能否推广开来,并不单单取决于它本身是否好用,更重要的还是要看它的外围是否健全。对于一个新的操作系统,哪怕它本身再好用,如果没有完善的外围应用,就不会有很多的用户会去使用;而没有很多用户愿意使用,也就不会有开发者和厂商会针对这个系统去开发新的应用;这样,它的推广就必然会落入到恶性循环中,最终只能是自生自灭。

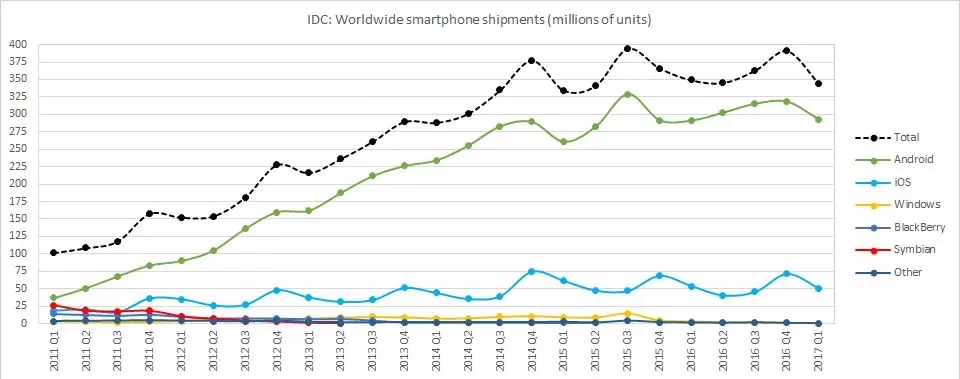

△ 图:手机操作系统市场份额。基本上是Android一家独大,苹果ios勉强维持,其他操作系统不足一提。

为了说明这一点,我们可以想象一款功能很强大、却惟独不能使用微信的操作系统,你会选择使用它吗?对我而言,体验一下是有可能的,但真要使用却不太可能:因为大家都在使用微信,而我的手机却因为操作系统不支持微信而不能使用,就这一个理由就已经足够我放弃这个操作系统了。更何况,对于一个新的操作系统而言,不单单是没有微信,很有可能也没有支付宝、微博、抖音以及各种游戏、网银、娱乐应用(因为所有APP公司都不会冒风险拨出一个开发团队,让它们的APP支持一个全新的、前途未知的操作系统)。如果所有这些应用都没有,又会有谁愿意选择使用这个操作系统呢?

除了操作系统,芯片也属于一个会显著表现出“后发劣势”的领域,一个简单的证明就是:在过去的几十年里,除了少数的几家芯片公司之外,其他公司(不论大小)都很难涉足这一领域。前段时间,高通公司起诉苹果公司侵权,最终苹果赔了高通几十亿。可是又有什么办法呢,即便是市值第一的苹果公司,也造不出看似简单的基带芯片。

有人问我:你怎么看华为最近的处境?如果你理解了我上面关于“后发劣势”的观点,相信你应该知道我的观点了。虽然网上有很多看似振奋人心的文章,诸如备胎转正、似乎很快就会面世的鸿蒙操作系统,但在我看来,这个备胎转正的可能性不大,而“鸿蒙”到实用的距离更是遥不可及了。(但愿不要有人指责我在说泄气话,与其罔顾事实、一味鸡血地支持,还不如面对现实)

那么,是不是华为就完全没有希望了呢?这很难说。

首先,华为现今所面临的处境是因着中美两国的贸易战而被裹挟进来的,如果中美两国能够就贸易战达成协议,华为的困境立时就消失了。但目前来看,两国在短期内和解的可能性不大。最近,华为创始人任正非频繁接受媒体采访,并发表了一些跟主流民众甚至官方不太一致的观点,诸如反对民粹主义、自己喜爱美国、反对制裁苹果、等等。我猜想他大概也不希望华为公司太深地被民众的爱国情绪和民族情感所裹挟。在我看来,如果华为能够作为一家独立的、不受干扰的公司去和国外的公司竞争,它应该能比现在做的更好。

再有,即便是在这种艰难的处境中,华为依然是有希望的,毕竟中国人所特有的那种不服输的精神是有可能会创造奇迹的。前面说到做操作系统、做芯片都是很难成功的,然而对华为来说,如果它有可能在这两件事上或其中的一件上取得成功,也就只有在这个时候了。一方面,目前的民族情绪已经高涨到了一个地步,即便华为做出来的芯片、操作系统不是那么好,但依然会有很多人愿意买单。另一方面,国家也有可能为了摆脱困境、借助宏观调控助华为一臂之力。当然,国家出手调控的可能性不是太大,毕竟牵涉面太广了。反过来,如果真到了国家需要使用行政权力来调控的时候,中美关系该恶劣到什么程度了呀?!

后事究竟如何,让我们共同见证吧!